Als „Jülich 0.1“ bezeichnete Museumsleiter Marcell Perse in seiner Begrüßung zum Tag des offenen Denkmals das, was Archäologe Stefan Ciesielski vorstellte, den „Hot Spot der Siedlungsgeschichte“. Auch wenn die Funde unscheinbar wirkten, seien sie es keineswegs.

Und Perse hatte nicht zu viel versprochen. „Hier fing alles an“, erklärte der Ciesielski und führte seine Zuhörerschaft zurück bis in das Jahr 2200 vor Christus. Ab diesem Zeitpunkt und für die nächsten 2000 Jahre, bis die Römer kamen, blieb die Merscher Höhe Siedlungsschwerpunkt. Die Erkenntnisse ergäben sich aus dem „Tafelgeschirr“. „Keramik ist unser Handwerkszeug für die zeitliche Zuordnung“, erläuterte der Archäologe. Fürs Verständnis bemühte er einen Vergleich: Wie auch in der Neuzeit die Kaffeetasse der 1950er Jahre sich deutlich von jenen der Gegenwart unterschieden, so sei es auch in der dereinst gewesen.

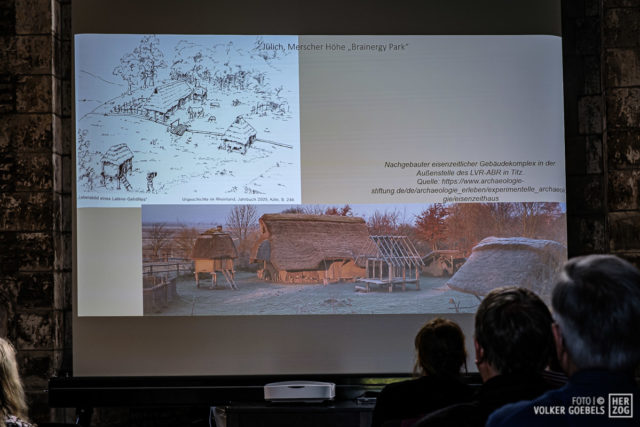

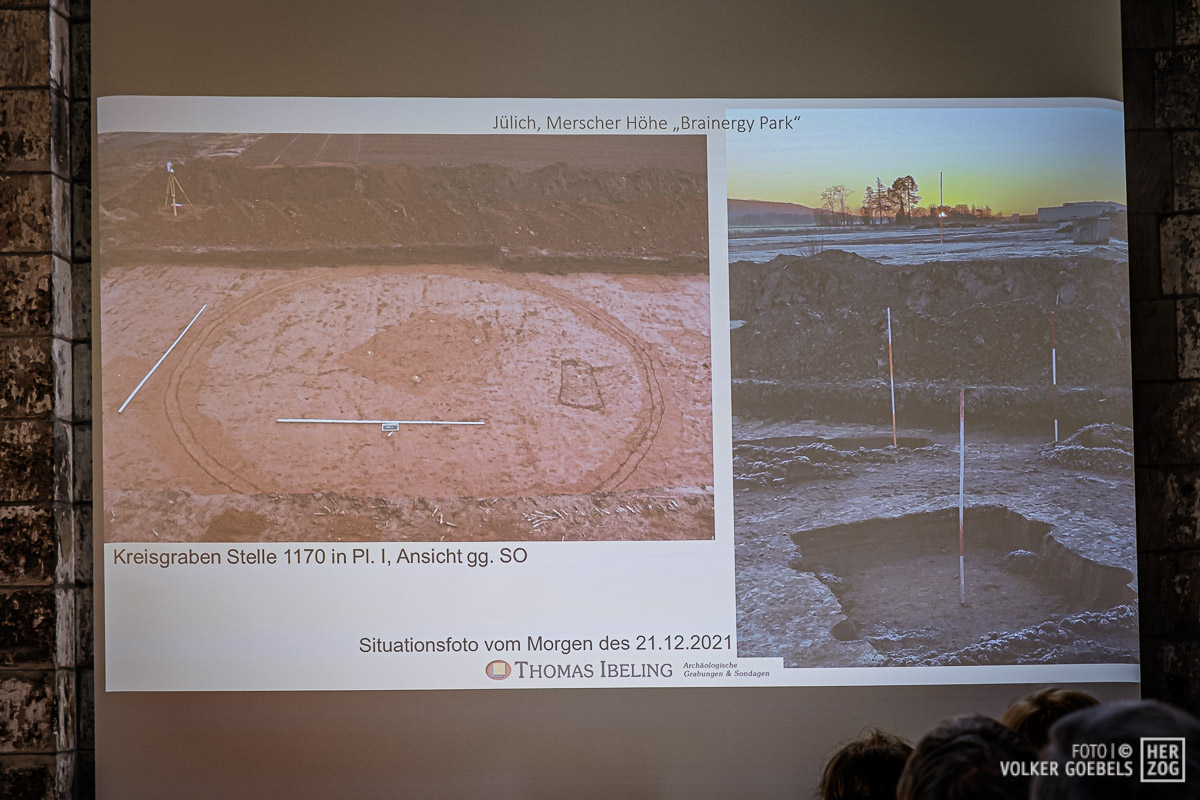

So weit, so verständlich. Mehr Abstraktionsvermögen erforderte es, nachzuvollziehen, wie die Archäologen herfinden konnten, dass sie rund 108 Gebäude rekonstruieren konnten, die zur Zeit der dichtesten Besiedlung ab 800 vor Christus auf dem Gelände gestanden haben. Zu der Zeit war Holz das Baumaterial der Wahl und das war bei den Ausgrabungen seit 2020 selbstredend längst verrottet und Geschichte. Entdecken konnten die Wissenschaftler aber so genannte Pfostengruben. Zwischen vier bis neun Pfosten trugen wohl üblicherweise einen Holzbau und die Gruben, die dazu ausgehoben wurden, sind für den Profi erkennbar. Wie sie ausgesehen haben, könne man bestens in Titz-Höllen, der Außenstelle des Amtes für Bodendenkmalpflege, nachvollziehen. Hier sind Wohnsitze von Familien nachgebildet.

Bewegung kommt in den Vortragenden, wenn er von der Materialentnahmegrube spricht, in der sich nicht nur Fundstücke aus der Vor-Eisenzeit entdecken ließen, sondern auch eine Abbaugrube für kalkhaltiges Löss. „Das wäre spektakulär“, betonte Stefan Ciesielski, weil die Menschen damals schon gewusst hätten, dass Löss Ackerböden verbessert. Da bekamen die Begrüßungsworte von Marcell Perse tiefen Sinn. Der Museumsleiter hatte das Auditorium darauf hingewiesen, dass es sich bei den Funden keineswegs schon um die Ergebnisse handeln würde: „Die Dokumentation und Auswertungen stehen noch aus.“ Vorerst sind es führten die Funde zu Hypothesen, die es erst noch zu verifizieren gilt.

Die archäologische Reise führte weiter zu Bestattungsflächen, denn „wo gesiedelt wird, da wird auch gestorben“, wie der Referent treffend bemerkte. 17 Grabfunde aus der Eisenzeit konnten dort gesichert werden, wo demnächst der Brainergy Hub stehen soll und auch zwei solitäre römische Gräber. Bei den Arbeiten stieß das Grabungsteam auch auf ein so genanntes Silexbeil, das in die vor-„Metallzeit“ datiert wird und noch einen besonderen Fund: Den Backenzahn eines Mammuts. Die Vermutung von Ciesielski: „Da hat jemand etwas gefunden, was er nicht zuordnen konnte.“ Sprich: Schon damals wurden Dinge ausgegraben, gefunden und behalten – ehe sie wieder in der Erde landete.

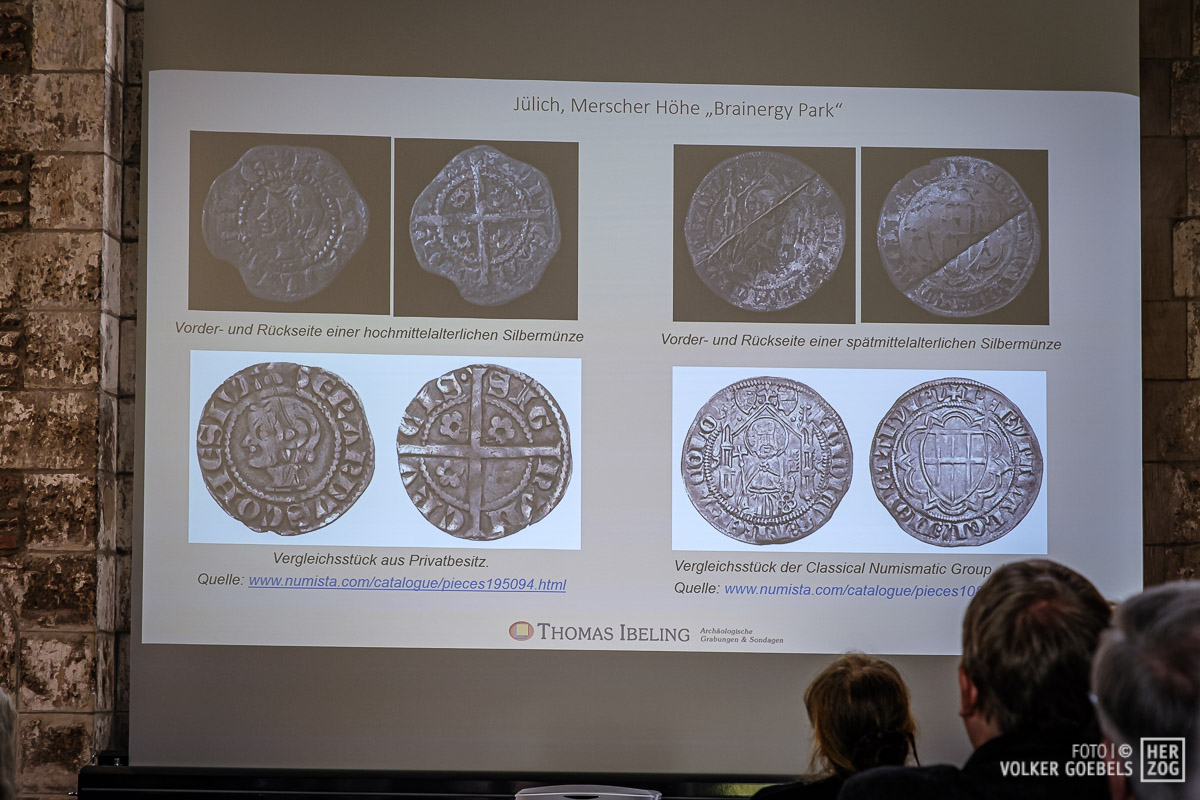

Apropos: Geld folgt schon mal der Erdanziehungskraft und fällt zur Erde, auch wenn der Archäologe launig meinte: „Keiner hat uns den Gefallen getan, spanische Dublonen zu verlieren.“ Sie hätten als Nachweis für den militärischen Stützpunkt zur Belagerung Jülichs im 17. Jahrhundert dienen können. Stattdessen wurde ein „Köpfchen“ vom Ende des 13. Jahrhunderts und ein Weißpfennig gefunden, mit dem Antlitz Friedrich III., Ende des 14./ Anfang des 15. Jahrhunderts Erzbischof von Köln. Geradezu anmutig ist der Fund einer Statuette der Hl. Katharina, die laut Forscher nach Machart und Material – Pfeifenton – im 15. Jahrhundert in Köln gefertigt worden sein dürfte.

Bis in die Jetztzeit ging die Erkenntnisreise mit Stefan Ciesielski, der schließlich von einer dreistelligen Zahl an Bomben- und Granatentrichtern aus dem 2. Weltkrieg sprach, die ausgemacht wurden, von Patronen- und Granathülsen sowie drei Bunkeranlagen. Sie werden wohl, so deutete der Archäologe an, die Ewigkeit überdauern – erhalten, aber überwachsen. Zu kostenaufwendig sei, sie abzubauen. Daher werden sie aber auch nicht weiter untersucht werden. Denn nur wo gebaut wird, wird auch geforscht. Abschließend zeigte sich der Forscher zuversichtlich, dass „noch mit vielen weiteren Erkenntnissen und Überraschungen zu rechnen ist“. Darüber dann vermutlich mehr im kommenden Jahr zum Tag des offenen Denkmals.

Fotos Volker Goebels